LiDAR戦国時代の到来

半導体の上にレーザー、センサーを統合する技術が台頭

要点

2020年、LiDAR企業の上場が相次いだ。Velodyneら先行者が事業規模を拡大する中、後続勢は低価格化をもたらす設計を提案しゲームチェンジを目論んでいる。自律走行車やロボティクス、スマートシティの重要な要素技術であるLiDARを巡る競争は始まったばかりだ。

自律走行車向けのLiDAR(光の検出と測距)のパイオニアと呼ばれるのにふさわしいのはVelodyne(ヴェロダイン)だろう。VelodyneのLiDAR事業は、2005年に創業者David Hallと弟のBruceが、国防高等研究計画局(DARPA)が主催する自律走行車レース「DARPAグランド・チャレンジ」に参加したことから始まった。この経験をきっかけに、兄弟はカメラ中心の知覚システムと、固定された単一の視線をスキャンするだけの既存のLiDAR技術の欠点に気づいた。

Velodyneは2007年のレースのために全方位3D-LiDARセンサーを開発した。兄弟は、2007年のレースを完走した6チームのうち5チームにその三次元知覚システムを販売した。このシステムは64個のレーザーを回転させ、飛行時間を測定して周囲の物体の距離を計算し、環境の360度3Dマップを作成できる。

このLiDARは2007年に発売され、企業の研究機関や大学で応用実験が始まった。その後、2010年にレーザーチャンネル数を半分に減らして小型化した「HDL-32e」も発売した。当時、LiDARを量産化するための設備はなく、レーザーチップの実装、モーターのコイル巻きから、ベアリング組み入れに至るまで、ほとんどの製造工程が手作業で行われていた。

これにより、三次元マッピングやUAV、ドローン、AGV、セキュリティーなど様々なアプリケーションへの応用開発が盛んになった。2010年、Google(現Alphabet)は、VelodyneのLiDAR技術を使用して、サンフランシスコ・ベイエリアの路上で自動運転車のテストを開始した。最初の自律走行車プロトタイプ(トヨタのプリウスモデルに搭載)には、VelodyneのHDL-64E LiDARセンサーが使用されていた。

LiDAR市場の高価格帯には、1台数万ドルで売れる強力なセンサーがある。自動運転車メーカーは、試作車のためにこれらのユニットを購入している。これらの企業は資金力があり、試作車を数台しか作っていないため、大金を支払うことを厭わない。この市場は従来からVelodyneが独占している。

この市場の対極、低価格帯には市販車向けのLiDARセンサがある。このLiDARセンサは、一般的に1,000ドル以下でなければ成立しない。用途は自動運転というよりは、ADAS(先進運転支援システム)のためのセンサーという位置づけだ。

この市場の先駆者はドイツのIbeo Automotive Systemsだ。Ibeoが1998年に設立されたとき、自動車用LiDARセンサーの開発に着手した世界で最初の企業の1つだった。2018年には自動車サプライヤーのValeoと提携してAudi A8にLiDARセンサを提供した。センサーは機能が限定されており、解像度は4つの垂直方向の「ライン」しかなかった。しかし、自動車ビジネスが許容できるコストを考えると、その段階では最高のLiDARだった。

この廉価帯は新興企業Luminarが狙う市場でもある。若干25歳の創業者が率いるLuminarは5月、2022年からボルボとの間で同社のLiDARを車両に搭載する契約を締結したと発表した。Luminarの特徴は、これから主流になるとの観測もあるソリッドステート方式ではなく、可動部品をベースにしていることと、目に安全なレーザー波長を選択しているため、高強度で投影することができることだ。Velodyneの最上位製品の128個のレーザー/受信機ペアとは異なり、広く掃引するレーザーと受信機を1つだけ使用している。

これに対して、LiDAR新興企業のOusterは、Velodyneのハイエンドセンサーによく似た回転式のLiDARを製造している。Ousterは他にもソリッドステートチップ技術を使用して、製品に応じて16~128個のレーザーをすべて1つのチップの上に搭載する製品を扱う。いわゆる、「Lidar on a chip」と呼ばれる技術だ(詳しくは後述する)。このセンサはVelodyneの設計よりもはるかにシンプルだ。

その結果、Ousterは中間的な市場を捉えることに成功している。最新世代の32レーザーセンサーは6,000ドル以上の価格帯にある。これは大衆向けの自動車用としては高すぎるが、Velodyneが同種のセンサに課してきた費用よりはるかに安い。

産業界の顧客の大半は、LiDARに数万ドルを費やす余裕はなかったが、数千ドルを費やすことは厭わないようだった。Ousterはまた、大学の研究者にも魅力的な価値を提供している。研究者は高性能を必要としているが、無制限の予算はない。

Velodyneは10年間市場を支配してきたが、現在は低価格帯のライバルとの競争に直面している。高性能で高コストの製品を持つ企業が、より安価で破壊的なライバルからの挑戦に効果的に対処することは難しいことは歴史が証明している。ただ、VelodyneはLiDAR企業の中では随一の財務上の健全性を持っており、2020年には低価格帯のラインナップを発表してきた。

Luminarは、大手自動車メーカーとの複数年に渡る大規模な取引を結ぶことに重点を置いているが、自動車メーカーへの機器供給は、熾烈で利益率の低いビジネスであることで知られており、上場で開示された同社の財務状況は、お世辞にもいいものとは言えず、いつ改善するのかも不透明だ。もしLuminarが他の自動車メーカーと契約できなければ、要求は高いが特に利益をもたらさない完成車メーカーに縛られてしまう可能性がある。これに対し、Ousterは幅広い個人顧客に数台のLiDARユニットを販売することに注力している。

Velodyne, Luminar, Ousterの他にもさまざまなプレイヤーが入り乱れている。欧米勢はHesaiやRobosenseといった中国のライバル企業との競争に直面しており、Velodyneは昨年、特許侵害で両社を訴えた。Appleが虎視眈々とLiDAR市場を狙っている可能性すらゼロではない。

だが、100社以上といわれる新興企業の中には先行勢の優位性を根本からひっくり返す企みを持つものがいる。彼らはOusterと同じ方向を向いており、LiDARと半導体の統合デザインである「LiDAR on a chip」に可能性を見出している。

LiDAR on a chip の可能性

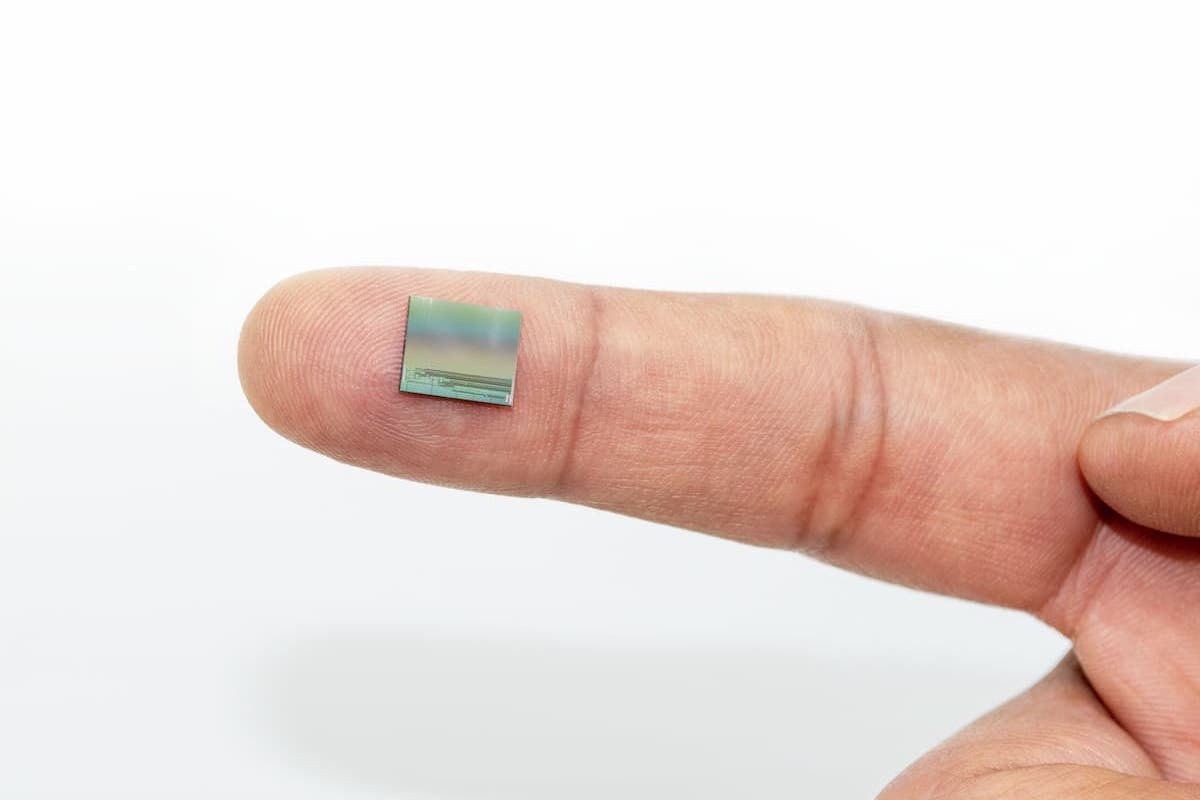

これまで自律走行車や自律システムは、主に可動部品を使用して光ビームを操舵するLiDARに頼ってきた。最も一般的に使用されているLiDARの設計は、機械的に回転するステージ上にレーザー、光学系、電子機器、検出器の配列で構成されている(下の写真)。これらの部品をすべて組み立て、調整する必要があるため、コストが高く、製造量が比較的少なく、機械部品の摩耗や損傷が長期的な信頼性に疑問を投げかけている。

数万台規模で生産されたこれらのLiDARシステムは、自律走行車の分野を前進させてきたが、ユビキタス展開には適していない。これらの理由から、可動部品を排除し、より信頼性が高く、大量生産が可能で単価の安い小型設計への移行が大きく後押しされている。

LiDAR設計には、この技術の信頼性と拡張性の課題に対処するための2つの概念がある。第一に「ソリッドステート」(固体)とは、可動部品を使用しない固体型LiDARセンサのことだ。第二に、LiDAR on a chipとは、半導体上にレーザー、電子機器、検出器、光ビームステアリング機構などを集積したシステムを指す。LiDAR on a chipシステムはソリッドステートシステムのさらに先を行っており、これらの設計はすべての主要コンポーネントを可能な限り小さく統合することで、サイズ、重量、電力要件をさらに削減しようとしている。

システムの小型化により、複雑さが軽減され、大容量のスループットが可能になり、10~100倍のコスト削減が可能になるという楽観的な見通しがある。これは、LiDAR on a chipアーキテクチャが、半導体業界で確立されたCMOS互換性のある材料とウェハスケール製造方法を活用できることに支えられている。最終的なソリューションが実証されれば、コンピュータやスマートフォンの集積回路と同様に、年間数億個のLiDARが製造されることが期待されている。

Aeva、Kyber Photonicsの台頭

DARPAの支援を受けるMITリンカーン研究所からのスピンアウト企業であるKyber Photonicsは、ソリッドステートのLiDAR on a chipアーキテクチャを開発している。同社CEOのJosué J. LópezがIEEE Spectrumに寄稿したところによると、Kyber Photonicsは光ビームステアリングの実現可能性を実証するために、MITリンカーン研究所の窒化シリコン集積フォトニックプラットフォームを用いて、概念実証チップを作製した。平面レンズのビームステアリングは、波長範囲が1500~1600 nmのファイバー結合型チューナブルレーザーを用いてテストされた。

同社CEOのJosué J. Lópezは「このテストでは、チップが40度(水平)×12度(垂直)の視野を提供できることが確認された。最近、ニーズに対応できるように、160度(水平)×20度(垂直)の視野を実現できるように設計を改良した」と書いている。これらのチップは、期待されるビームステアリング(ビームの方向を操作すること)性能を確認するためテスト中だ。

最終目標は、今後2~3年以内に、財布サイズのLiDAR on a chip製品を完成させ、自律走行車業界の要求に応えることだという。

このLiDAR on a chipに焦点を合わせ、産業利用で先行しているのがAeva(エヴァ)だ。Aevaは自社製品を「4D LiDAR on a chip」とマーケティングしているが、これは300mを超える物体上のあらゆる点の瞬間速度を測定すると主張している。この4D LiDAR on a chipは、Velocity、Depth、Reflectibity、Visionの4つのセンシングから来ており、従来の三次元LiDARのパフォーマンスを上回る性能があると、Aevaは主張している。

「レーザー、検出器、回路のすべてがウェハレベルでチップ上に集積されており、すでに主要なOEMでの使用を目指して生産されている」と、同社の共同創業者であるMina Rezkは2019年にLiDARを公表した際に語っている。「2022年から23年のタイムラインで市販車に搭載される予定だ」。

結論

現在の100社以上が入り乱れる状況から、決定的な技術を確立した数社が生き残ることになるだろう。現行の手法が勝つか、それともLiDAR on a chipが勝つか、それとも別の手法が現れるのかまだまだ予断を許さない。

Special thanks to supporters !

Shogo Otani, 林祐輔, 鈴木卓也, Mayumi Nakamura, Kinoco, Masatoshi Yokota, Yohei Onishi, Tomochika Hara, 秋元 善次, Satoshi Takeda, Ken Manabe, Yasuhiro Hatabe, 4383, lostworld, ogawaa1218, txpyr12, shimon8470, tokyo_h, kkawakami, nakamatchy, wslash, TS, ikebukurou 太郎.

月額制サポーター

Axionは吉田が2年無給で、1年が高校生アルバイトの賃金で進めている「慈善活動」です。有料購読型アプリへと成長するプランがあります。コーヒー代のご支援をお願いします。個人で投資を検討の方はTwitter(@taxiyoshida)までご連絡ください。

https://community.camp-fire.jp/projects/view/371227

投げ銭

投げ銭はこちらから。金額を入力してお好きな額をサポートしてください。

https://paypal.me/axionyoshi?locale.x=ja_JP

参考文献

Kailai Li, Meng Li, Uwe D. Hanebeck. Towards High-Performance Solid-State-LiDAR-Inertial Odometry and Mapping. 2020. arXiv:2010.13150 [cs.RO]

和田 一実. シリコンフォトニクスの基礎と応用.

Josué J. López, Thomas Mahony and Samuel Kim. MIT Spinoff Building New Solid-State Lidar-on-a-Chip System. Dec, 2020. IEEE Spectrum.

Sun, X.; Zhang, L.; Zhang, Q.; Zhang, W. Si Photonics for Practical LiDAR Solutions. Appl. Sci.2019, 9, 4225.

Yoo, H.W., Druml, N., Brunner, D. et al. MEMS-based lidar for autonomous driving. Elektrotech. Inftech.135, 408–415 (2018). https://doi.org/10.1007/s00502-018-0635-2

*他の参考文献はリンクで示した。