2023年後半にAI戦闘機が登場する

模擬戦闘で空軍パイロットを圧倒

毎週火・金曜日発行のAxion Newsletterは、デジタル経済アナリストの吉田拓史(@taxiyoshida)が、その週に顕在化した最新のトレンドを調べて解説するニュースレターです。同様の趣旨のポッドキャストもあります。ぜひご登録ください。

要点

未来の戦闘機はAIが操縦することになりそうだ。シミュレーション上では人間のパイロットに圧勝する例が出ている。しかし、AI操縦士を騙す手口が登場することはたやすく想像できる。

AIで制御されたF-16戦闘機がチームを組んで敵と戦う一連のシミュレーション実験が、米国防総省高等研究計画局(DARPA)の「Air Combat Evolution(ACE)」プログラムの一環として行われている。このプログラムはAIや機械学習を利用して空対空戦闘のさまざまな側面を自動化する方法を探ることを目的としている。

昨年8月、米メリーランド州ローレルにあるジョンズ・ホプキンス応用物理学研究所(APL)の支援のもと、大手防衛関連企業から小規模な新興企業まで、8つのチームが事実上集結し、3日間にわたるDARPAのAlphaDogfightトライアルの決勝戦(AlphaDogfight Trials Final)が行われた。それぞれが、仮想のF-16を操縦してドッグファイトのシミュレーションを行うアルゴリズムを開発した。

メリーランド州の新興企業Heron Systems社が優勝した。Heron Systems社のF-16 AIエージェントは、APLが設計したシミュレーション環境のなかで、7社のF-16 AIエージェントを破った。メインイベントである空軍のF-16パイロットとの一連のドッグファイトの模擬戦闘では、人間のパイロットが太刀打ちできないほどのアグレッシブで正確な操縦で5対0と圧倒的な強さを見せつけたという。

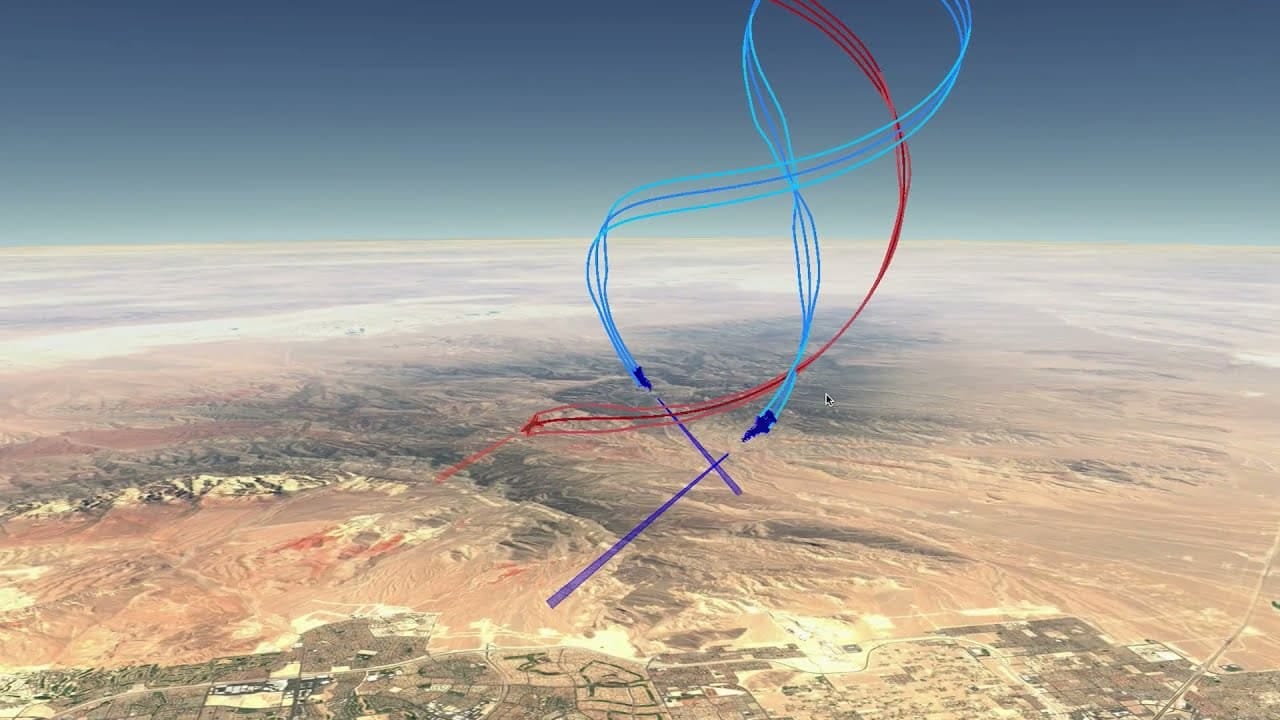

さらに2月、DARPAは次のフェイズへと進み、ACEのアルゴリズム開発チームは、2機の友好的な「青」のF-16がチームとして敵の「赤」の航空機と戦う2対1の模擬戦闘を参加企業に課した。今回は、正確な近距離射撃のための銃と、より長距離の目標のためのミサイルという、より多くの武器の選択肢が導入された。また、この模擬のドッグファイトでは、複数の戦闘機を対象に、可視範囲内(WVR)と可視範囲外(BVR)の両方で模擬武器を使用した。

DARPAによると、これまでの成果としては、WVRおよびBVRの複数航空機シナリオに最新の模擬兵器を使用した高度な仮想AIドッグファイト、パイロットの生理機能とAIへの信頼性を測定するための計器付きジェット機のライブフライト、AI「パイロット」を搭載する予定の最初の実物大ジェット練習機の初期修正などが挙げられる。

ACEプログラムは、AIの戦闘機動能力を信頼し、人間はより高度な認知的な戦闘管理の決定に集中するという未来を描いている。この信頼性を測定するために、テストパイロットはアイオワ大学技術研究所のオペレーター・パフォーマンス・ラボラトリーでL-29ジェットの訓練機で数回のフライトを行った。2人乗りのこのジェット機には、パイロットの生理的反応を測定するセンサーが搭載されており、パイロットがAIを信頼しているかどうかを知る手がかりとなる。

今年末に予定されているACEフェーズ2では、プロペラ機とジェット機の両方を含む実物大のサブスケール航空機を使ったドッグファイトが追加され、AIアルゴリズムを仮想環境から現実の飛行に移すことができるようになることが期待されている。一方、L-29の開発元である米戦闘機メーカーCalspan社は、2023年末から2024年にかけて予定されている実戦的なドッグファイトであるフェーズ3に向けて、実物大のL-39アルバトロスジェット練習機を改造し、AIの「パイロット」を搭載する作業にも着手している。

現在進行中のプログラムは、最終的に、2023年後半から2024年にかけて、AIを搭載したL-39の実物大ジェット練習機を実際の敵と戦わせるというフェーズ3に向けて行われている。

このような戦闘機にAIのちからを導入しようとする動きは欧州でも活発だ。ロシアや中国の統合防空システムがますます強力になり、拡散していることに加え、非西洋系のステルス戦闘機やUAVが台頭してきていることから、新世代の戦闘機へのニーズが立ち上がっている。

独仏スペインのフューチャー・コンバット・エア・システム(FCAS)プログラムは、次世代の戦闘航空能力を生成するために連携する航空システムのファミリーを開発することを目的としている。これまでに明らかになっている主な構成要素は、パイロット付き戦闘機を中核とし、それに加えてUAV、そして戦闘中の接続性を確保するための高度な「コンバットクラウド」ネットワークだ。英国が2018年に開始したテンペストは、現在保有しているユーロファイター・タイフーン・ジェット戦闘機の後継機として、2040年頃に就役する第6世代のオプション・マンテッド・ステルス戦闘機(必要に応じてパイロットを搭載せずに飛行できる)の開発を目指している。

まだ完璧な自律性には遠い

理論的には、パイロットを飛行機から外すことで、戦闘機が撃墜された時の損失が減る。ときには旧日本軍が零戦を空母に特攻させるような作戦行動を選択することを可能にするだろう。しかし、ほとんどの新型戦闘機の設計では、コックピットを廃止していない。例えば、欧州の競合プログラムであるテンペストと、FCASは、いずれも現在のところ有人化されている。これにはいくつかの理由がある。

1つは、パイロットがいなくなっても、それほど大きな節約にはならない。コックピットと、操縦士のためのさまざまなシステム(キャビンの圧力など)は、飛行機の重量の1〜2%にしかならない。もうひとつは、どんなに優れたAIシステムにも欠点があるということだ。AIは特定の用途に合わせて訓練されているため、訓練の範囲を逸脱したり、敵の「なりすまし」に覚まされたりすると、大きな失敗をしてしまう。

AlphaDogfightでもこの柔軟性のなさが示された。主催者は何が起こるかを確かめるために巡航ミサイルを投入した。巡航ミサイルはあらかじめ決められた飛行経路をたどるため、パイロットが操縦する戦闘機よりも単純な挙動をする。各社のAIパイロットはこのミサイルの挙動に対し判断ミスを犯した。まれにしか起きないイベントに直面したとき、AIは学習内容の外で混乱してしまう。

人間が無人の飛行機を遠隔操作で操縦することは可能だが、混雑した電磁環境の中で、通信回線が十分に信頼できるものになるかどうかは疑問だ。通信が途絶えても、大したことではなく、飛行機は帰還できる場合もある。しかし、それが許容できないリスクである場合もある。例えば、フランス空軍向けのFCAS機には、フランスの空対地核ミサイルが搭載されている。

そこで今、優先されているのは、軍が言うところの「有人・無人のチームワーク」です。これは、パイロットが一部の作業をコンピュータに任せ、他の作業を管理することだ。例えば、現在のパイロットは、手動でレーダーを正しい方向に向ける必要はない。

Special thanks to supporters !

Shogo Otani, 林祐輔, 鈴木卓也, Mayumi Nakamura, Kinoco, Masatoshi Yokota, Yohei Onishi, Tomochika Hara, 秋元 善次, Satoshi Takeda, Ken Manabe, Yasuhiro Hatabe, 4383, lostworld, ogawaa1218, txpyr12, shimon8470, tokyo_h, kkawakami, nakamatchy, wslash, TS, ikebukurou 太郎, bantou, shota0404, Sarah_investing, Sotaro Kimura, UmiSora, TAMAKI Yoshihito, kanikanaa, La2019.

700円/月の支援

Axionは吉田が2年無給で、1年が高校生アルバイトの賃金で進めている「慈善活動」です。コーヒー代のご支援をお願いします。個人で投資を検討の方はTwitter(@taxiyoshida)までご連絡ください。

Campfire(日本語): https://community.camp-fire.jp/projects/view/371227

Patrion(English): https://www.patreon.com/taxiyoshida